|

ПРОЧТИ, ТОВАРИЩ! Карл Левитин МИМОЛЕТНЫЙ УЗОР

ИЗДАТЕЛЬСТВО “ЗНАНИЕ” Москва 1978

61(09) Л36 СОДЕРЖАНИЕ 1. Смущение мысли ...3 2. Дом души . . 15 3. Глубокие корни . . 36 4. Всегда полный значенья ...55

Карл Ефимович ЛЕВИТИН МИМОЛЕТНЫЙ УЗОР Зав. редакцией научно-художественной литературы М. Новиков. Редактор К. Томилина. Мл. Редактор В. Саморига. Художник Ю.Максимов. Худож.редактор Л.Морозова. Техн. редактор Т. Луговская. Корректор Л. Соколова. ИБ № 1290 А 03065. Индекс заказа 87715. Сдано в набор 10/XI-77 г. Подпи-сано к печати 18/1-78 г. Формат бумаги 70Х1087з2. Бумага ти-пографская № 3, Бум. л. ,25. Печ. л, 2,5. Усл. печ л. 3,5. Уч.-изд. л. 4,76. Тираж 100 000 экз. Издательство “Знание”. 101835, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Заказ 1953. Типо-графия Всесоюзного общества “Знание”. Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Цена 30 коп. Левитин К. Е. Л36 Мимолетный узор. М., “Знание”, 1978. 80 с. (Прочти, товарищ!) Тема книги — изучение человеческого мозга, его устройства и работы. Автор рассказывает об одном из самых продуктивных научных направлений в этой области. Речь идет о нейропсихологии — науке, родившейся у нас в стране, признанной во всем мире и успешно развиваемой в лабораториях Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко и психологического факультета МГУ, о научной школе, которую до последних дней возглавлял профессор А. Р. Лурия. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. 50102-031 Л _____________ 38—78 61(09) 073(02)—78 (С) Издательство “Знание”, 1978 г.

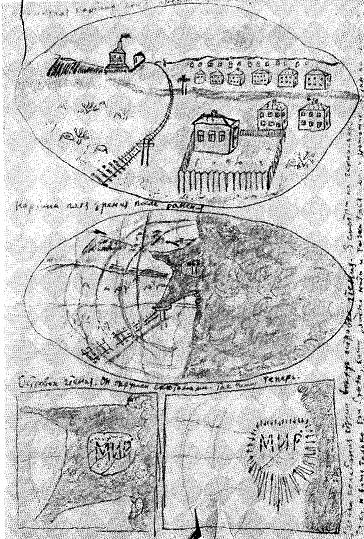

Люди встречали меня с радостью и провожали с надеждой. Мое |облачение, весь вид мой сулили им избавление от страданий. Я подносил к устам их сверкающий цилиндр, и они рассказывали мне о своих горестях. И все беды их уходили по гибкому, как змея, шнуру в сложный электронный прибор, висевший у меня на плече. Я же смело смотрел в очи страждущим и улыбался, даруя им бодрость и веру в скорое исцеление. Простите мне, бурденковские коридоры, что все было именно так. Я шел вслед за профессором Лурия, и кто мог догадаться, что белый халат на мне — только камуфляж, прибор с костяными клавишами — подмога одной лишь моей и без того неповрежденной памяти, а блестящий цилиндр в руке — всего-навсего репортерский микрофон и держит его, казнясь своим бессилием и пытаясь во что бы то ни стало его скрыть, беспомощный человек, потрясенный и растерянный... Мы шли вдоль длинных больничных коридоров, и каждая палата рассказывала нам свою историю — и все они назывались историями болезни. ...Эта девушка еще сегодня утром была красивой и молодой. Сейчас у нее осталась лишь ее молодость. Плетью висит левая рука, недвижна и левая нога, но прежде всего видишь ее лицо — болезненно перекошенное, с высоко поднятым углом рта. Ритуальное “на что жалуетесь?” режет слух сильнее обычного. На что жаловаться этой девушке, которую так не пощадила судьба? Жизнь ей кажется оплошной мукой и бессмыслицей, и тысячу раз проклянет она ту руку, что оперировала ее несколько часов тому назад... Но что это?1 “Спасибо, ни на что, со мной все в порядке,— пробирается сквозь микрофон слабый голос, — и память, и самочувствие... да, и руки, и ноги, все хорошо. Что же все-таки беспокоит? Да вот лежать надоело... Меня скоро выпишут домой? Мне на лекции надо”. — Обширная опухоль, лобные доли пришлось удалить почти полностью. Лобные больные — единственно счастливые больные, — говорит мне Александр Романович в коридоре, и мы продолжаем свой путь, ...Немолодой мужчина смотрит на нас доброжелательно, ободряюще, как на робких посетителей, пришедших с легко выполнимом просьбой. — Я слушаю, — говорит он, — в чем ваше дело? —-Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?—спрашивает Лурия, глядя на свои часы. — Думаю, часов пять, — если вас это интересует. — Почему вы так думаете? — Да вот вы все торопитесь куда-то, конец работы, очевидно. — Торопимся? — вежливо удивляется Лурия. — Вот как? Куда же, как вы полагаете? — К главному конструктору, должно быть, назначена планер“а по новому изделию, — отвечает наш собеседник. “Речь полностью сохранна, фонематический слух не нарушен, повторение слов и фраз безукоризненное, все... интеллектуальные процессы удовлетворительны... При этом полностью дезориентирован в месте и времени, находясь в клинике, полагает, что работает в Подольске в своей прежней должности... рационализирует, компенсируя сохранной логикой грубые нарушения эмоциональной сферы... кривая памяти — очень низкая, с истощением: 4—6—6-— 6—5—4—3. Оценка: вся картина характерна для медио-базального поражения передних отделов мозга с явным вовлечением глубинных структур”). Лурия долго и тщательно исследует больного, пока я листаю историю болезни. Легко отвечает на сложные вопросы бывший главный инженер большого предприятия; с некоторым затруднением складывает и вычитает он двузначные числа; трудно приходится, если надо пересказать коротенькую историю после того, как вслед за ней была прочитана еще одна, столь же незамысловатая; и уж совсем не под силу ему простучать пальцем по столу те простые ритмы, что отбивает Лурия; С достоинством, как и подобает руководителю, сидит перед нами в своем воображаемом служебном кабинете пожилой человек, сортируя по группам детские картинки, и зачем-то запахивает то и дело свой теплый синий халат, отчего еще больше становятся видны его голые ноги, бледные, все в венозных прожилках. — Это один из самых необыкновенных больных, — говорит мне в коридоре Лурия. Раз за разом повторяется тщательно продуманный ритуал обследования — такой простой с виду, такой отточено экономный и всеохватывающий по сути. Невинные вопросы, детские задачки, пустяковые задания чередуются в строгой, тщательно соблюдаемой последовательности. “Поднимите брови, нахмурьте их. Пощелкайте языком, поцокайте, посвистите. Покажите, как целуются. Как плюются. На один стук поднимите правую руку, на два — левую. Погрозите, поманите, помешайте чай. Закройте глаза, протяните руку, сожмите в кулак, ответьте: что в него положено — ключ, расческа или карандаш? Повторите: “би-6а-бо, бо-би-ба, ба-би-бо”. Теперь: “сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать, но никто его не переколпакует”. Покажите ключом карандаш. От 31 отнимите 17. Назовите, не задумываясь, семь красных предметов. Теперь— семь начинающихся с буквы “т”. Постучите два раза по два удара, три раза — по три...” И так далее, раз за разом, с каждым новым пациентом одно и то же, словно загадочная мистерия, набор бессмысленных действий к поступков, нелепых вопросов и ответов, чем-то сродни закостеневшей в веках мистике церковных церемоний. Это сравнение действительно приходит в голову — но лишь в первый раз. Лотом, когда смысл происходящего становится хоть немного понятным, белый халат уже ничем не напоминает стихарь. Нет, весь ритуал обследования больного — каждый жест, каждый звук — служит одной лишь цели: десятками различных и до тонкостей отработанных способов проникнуть в тайны нарушенной психики, один за другим прощупать многочисленные закоулки мозга. Такая важная, такая захватывающая задача, что просто не остается места для благолепия и священнодействия. И вся процедура изложена 8 тоненькой брошюрке “Схема нейропсихологического исследования”, издательство МГУ, учебное пособие для студентов, 40 страниц. По году напряженнейшей работы на страницу. ...Стучат ритмы, отбиваемые больными; складываются в стопки картинки; поднимаются правые и левые руки, то сжимая в кулак, то растопыривая пальцы; пересказываются сюжеты; толкуется смысл пословиц; из четырех слов выбирается одно, лишнее по смыслу; рисуются геометрические фигуры; решаются арифметические задачи... Я словно вижу кадры киноленты, снятой в совсем уже сверхсовременном стиле — без внешней логики, без внутренней связи. И становится не по себе от этой жуткой режиссуры, я хочу найти ту нить, что соединяет один абсурд с другим, превращает их в осмысленное целое, объясняет, как рядом с уцелевшей логикой уживаются разрушенные эмоции, как утерянная память сочетается со страстным стремлением ее вернуть, как может разумное существо оставаться абсолютно равнодушным к трагедии своей жизни. Но главное, что хочется мне знать - как, каким озарением проникают здесь, в Институте нейрохирургии имени Бурденко, в потаенные глубины мозга. Как — без рентгена, энцефалографа, вообще как будто безо всякой аппаратуры... ОО Из архива А. Лурии: “Кимовск, 1 февраля 1974 г. Глубокоуважаемый и дорогой Александр Романович! Получил Ваше новогоднее письмо, за что искренне благодарен. Пересылаю три тетради по почте. В нашем городе с некоторых пор нет кожаных тетрадей, и пришлось писать на простых, сшив их по четыре. Но это не беда. Трудно было вспоминать о своем раннем детстве, школьничестве, институтском времени, о войне — в училище, на фронте. От этих воспоминаний после ранения осталась у меня мизерная доля — какая-нибудь тысячная, а, может быть, и меньшая во много раз эта доля...” Спорят журналы, дебатируют газеты, срывают голос на радио и телевидении, до хрипоты идут дискуссии по молодежным клубам— кто он, нынешний герой? есть ли он? нужны ли особые исторические обстоятельства, чтобы он появился, или же достаточно пожара, наводнения и хронического невыполнения квартального плана? Редакции готовы выписать командировки хоть на край света, чтобы рассказать о бурильщике, спасшем вышку от взрыва, или строителе, закрывшем своим телом дыру в плотине. Честь и хвала этим отважным людям, пусть и дальше будут в их жизни подвиги, хотя бы по дюжине на каждого, как у Геракла. Но отчего не спешат корреспонденты в маленький городок Кимовск в восьмидесяти километрах от Тулы? Там живет человек, чья жизнь, любой ее день —это подвиг, и перед каждым из них Геракл склонил бы голову. Я не открываю безвестного героя. Ведущие газеты всего мира, не тая восхищения перед стойкостью духа и мужеством советского офицера Льва Засецкого, познакомили своих читателей с его удивительной судьбой. “Ньюсуик”, “Гардиан”, “Санди телеграф”, “Нью-Йорк Геральд трибюн”, американские, английские, французские, итальянские, даже австралийские издания поместили десятки рецензий на книгу профессора А. Р. Лурия “Потерянный и возвращенный мир”. Александр Романович рассказал в ней об этом своем пациенте, которого он наблюдает вот уже более тридцати лет. Книга вышла на многих языках, и во многих странах нашла благодарных и взволнованных читателей. Мне повезло больше других: я знаком и с ее автором, и с ее героем. ОО Из истории болезни № 3712: “Младший лейтенант Засецкий, 23 лет, получил 2 марта 1943 года пулевое проникающее ранение черепа левой теменно-затылочной области. Ранение сопровождалось длительной потерей сознания и, несмотря на своевременную обработку раны в условиях полевого госпиталя, осложнилось воспалительным процессом, вызвавшим слипчивый процесс в оболочках мозга и выраженные изменения в окружающих тканях мозгового вещества”. ОО Из газеты “Гардиан” от 5 мая 1973 года: “Большинство из нас на его месте остались бы беспомощными инвалидами, Засецкий же решил взять жизнь за горло — подобно Бетховену, но только в еще более драматической ситуации”. Известно, что оба мильтоновских поэтических шедевра, “Потерянный рай” и “Возвращенный рай”, невозможно понять в полной мере, не зная в тонкостях Ветхого и Нового завета. Точно так же “Потерянный и возвращенный мир”, книга, хотя и написанная для самого широкого круга читателей, по-настоящему открыта лишь для тех, кто причастился откровений нейропсихологического учения. Сейчас это просто и доступно: стоит лишь пойти в библиотеку и взять с книжной полки “Основы нейропсихологии”. (Если продолжать сравнение, то эту книгу за ее краткость и афористичность, строгость стиля, поэтичность и фундаментальность я должен был бы назвать “Библией нового учения”.) Но всего каких-нибудь тридцать лет назад никто и не подумал бы даже от врача требовать, чтобы он выполнил невозможное — узнал, что именно стряслось с мозгом больного. Путей к тому не было. Сегодня нейропсихолог, если он обладает достаточным опытом, в течение часа-полутора, проводя внешне несложные тесты, умеет поставить диагноз—в какой именно части мозга больного случилась беда. Но сколько этих частей? Чем они заняты? Как из их совместной работы “-набирается” необходимая функция мозга? Это и есть учение о трех блоках, сердцевина нейропсихологии. Символ ее веры соблазнительно изложить в виде катехизиса, вопросов и ответов — литературной формы популяризации, выдержавшей испытания временем (а иллюстрацией к нему столь же соблазнительно взять гравюру Маурица Корнелиса Эсхера “Три сферы”, помещенную на последней странице обложки этой книги). ОО Из катехизиса нейропсихологии: — Из скольких частей состоит мозг? — Из трех блоков. — Строго ли это деление? — Нет, но работа мозга столь сложна, что такое упрощение допустимо. Можно сказать и так: любой вид психической деятельности обязательно требует, чтобы в работу включились именно эти три функциональных блока, эти три основных аппарата мозга. — Что представляет собой первый блок, где расположен, как его имя? — Он называется “энергетическим блоком” или “блоком регуляции тонуса и бодрствования” и занимает глубинные отделы мозга, сформировавшиеся раньше других. Задача его — принять сигналы возбуждения, приходящие от процессов обмена веществ внутри организма и от органов чувств, улавливающих информацию о событиях, происходящих вне его, затем переработать эти сигналы в вереницу импульсов и постоянно посылать их мозговой коре, потому что без них она “засыпает”. — Чему можно уподобить первый блок? — Источнику энергии, блоку питания любого электронного устройства. — Что случается, если этот блок поврежден? — Нарушается павловский “закон силы”: второстепенные, неважные сигналы не тормозятся, пустяковая мыслишка может заслонить главную идею, мозг теряет избирательность — как приемник, в котором на волну одной станции накладываются сигналы от других. Тонус коры снижается, память истощается. — Как поставить диагноз: “поврежден первый блок”? — Назовите десять слов и просите их повторить. Больной вспомнит четыре. Назовите еще раз. Он вспомнит шесть. Потом — все меньше и меньше: пять, четыре. Кривая памяти с истощением: 4—6—6—6—5—4—3. А нормально: 4—6—8—10—10—10... — Что есть второй блок? где он? зачем он? — Он зовется “блок приема, переработки и хранения информации”, расположен в задних отделах больших полушарий и сам состоит из трех подблоков — зрительного (затылочного), слухового (височного) и общечувствительного (теменного). Строго говоря, сюда входит еще и вестибулярный аппарат. Блок этот имеет иерархическое строение — первичные, вторичные и третичные отделы в каждом из подблоков. Первые дробят воспринимаемый образ мира — слуховой, зрительный, осязательный — на мельчайшие признаки: округлость и угловатость, высоту и громкость, яркость и контрастность. Вторые синтезируют из этих признаков целые образы. Третьи — объединяют информацию, полученную от разных подблоков, то есть от зрения, слуха, обоняния, осязания. — Что будет, если раздражать чем-либо эти отделы? — Разное, в зависимости от того, какой отдел затронут. Первичный вызовет элементарные ощущения — мелькающие световые точки, окрашенные шары, языки пламени, отдельные шумы и тоны. Когда электрод прикоснулся ко вторичным отделам, человек видит сложные законченные зрительные образы, слышит мелодии, отрывки фраз, песен. Третичные же отделы дают сценоподобные галлюцинации — целые картины, полные некоторого смысла, словно отрывки киноленты с четким изображением и ясным звуком. — Остался еще третий блок. Как он связан с информацией, получаемой мозгом? — Никак. — Если действовать на него током, что испытывает человек? — Ничего. — Какова же тогда его роль, где его место и как его имя? — Его роль решающе важна. Имя ему — “блок программирования, регуляции и контроля”. Он расположен в лобных долях мозга, и человек, у которого участок этот нарушен, лишается возможности поэтапно организовать свое поведение, не умеет перейти от одной операции к другой, личность его поэтому распадается, и он сам не осознает этого. — Есть ли способ найти, в каком блоке случилась беда? — Есть. — Каков же он? — Изучать нейропсихологию. Опасения мои были беспочвенны: не существовало причины, мешающей пройти под арку, подняться по наружной лестнице на второй этаж и, оказавшись в маленькой комнате со многими дверьми, найти ту, что ведет на лестничную клетку. Далее — и совсем просто; по ступеням через два марша на третий этаж, дверь в центре, через нее по узкому коридору до конца и налево, а там есть даже вывеска “Лаборатория нейропсихологии”. Умом я понимал, что бояться нечего, но страх, хоть и не должен был, упрямо подавал советы: не пытайся сам найти дорогу, заблудишься, лучше спроси, как пройти. Душа моя не была тверда. Этот путь, одна из многих дорог, проложенных вдоль бурденковских коридо-ров Лурией и его сотрудниками, вызвал классическую болезнь первокурсника медвуза: я находил у себя симптомы именно тех страданий, о которых думал, читал и говорил накануне. ОО Из дневников Л. Засецкого: “Во время прогулок... теряю ориентацию, часто блуждаю у “себя под носом”.... Свой дом никак не найду, возвращаюсь сто раз обратно — запутался совсем, не пойму, куда мне идти и где мой дом: очертания его забыл, даже улицы все позабыл, по каким мне идти домой... Да, вот почти два года, как живу в городе, но почему-то не могу запомнить улицы, проезды даже ближайших мест, по которым я вынужден ходить для прогулок. Хоть город небольшой, можно пройти с того конца на другой за один час, не больше, но построен как-то нескладно, непонятно, неархитектурно. Поэтому я далеко не отходил от двух-трех улиц и всегда хожу по улицам вокруг и около —вблизи Парковой... Ну, а другие улицы, переулки, проезды, которых в Кимовске тоже порядочно, я и не думаю запоминать или вспоминать, раз это дело не держится в моей памяти после ранения... Да, летят месяцы, летят годы, а я все по-прежнему хожу по заколдованному кругу времени и не могу прорвать этот круг, не могу вырваться из него”. ... Видимо, слишком глубоко врезалось в память написанное и выстраданное Засецким: я заметался между дверьми. Но грех, грех подобно впечатлительной дамочке поддаваться настроениям, навеянным пусть даже таким удивительным чтением, как дневник Засецкого, и столь необычным местом, как Институт нейрохирургии имени Бурденко. Сосредоточиться, восстановить в памяти весь путь с улицы до лаборатории, мысленно пройти его до того места, где я сейчас сказался, наметить дорогу дальше! Я хочу это сделать, я могу это сделать — это у Засецкого, а не у меня разрушен тот участок мозга, что умеет свести отдельные наблюдения в целую картину, превратить обозреваемое в обозримое. К работе, третичные отделы коры! Нам надо добраться до двери, за которой Александр Романович Лурия пытается вызволить со страшных кругов болезни еще одного человека. ОО Из архива А. Лурии: “Пенсильванский университет Филадельфия, 19104 Кафедра психологии 381315 Уолнат стрит 13 сентября 1973 г. Профессору А. Р. Лурия Кафедра психологии Московский университет Москва, СССР Дорогой профессор Лурия! Я только что кончил читать Вашу книгу в переводе на английский и необыкновенно тронут ею и благодарен вашему пациенту Засецкому. Документ, которому он посвятил двадцать пять лет необычайно напряженных усилий, совершенно уникален и бесценен. Он дал возможность психологам заглянуть в такие глубины работы мозга и протекания психических процессов, каких они не могли бы достичь и за сотни лет научных исследований. Ваша книга станет настольной для каждого из моих студентов. Я бы очень хотел, чтобы Вы передали мистеру Засецкому это мое мнение о его труде и сказали бы ему от моего имени, что, хотя он, может быть, думает, что смысл его жизни исчез в тот момент, когда пуля вошла в его мозг, но для тысяч психологов и неврологов, которые стремятся постичь тайны мозга, и для всех будущих поколений людей, само существование которых как вида может зависеть от успеха подобных исследований, те кошмары, что ему приходится переносить — драгоценный дар, не имеющий цены. Многие, окажись они на месте мистера Засецкого, и не обладая в той мере, в какой он, чувством человеческого достоинства, совершили бы самоубийство или полностью ушли бы в себя, в свой мир отчаяния. Но, благодаря своей блестящей одаренности и сверхчеловеческому упорству, Засецкий сумел сделать свою жизнь необычайно важной и ценной для всего человечества. Я чрезвычайно счастлив тем, что принадлежу к тому же, что и он виду, населяющему Землю, — виду людей... Хотя немецкая пуля разрушила его мир, он сумел сделать больший вклад в науку, чем все исследования всех неврологов, вместе взятых. Извините меня, что я не могу написать Вам по-русски, и позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы сделали написанное Засецким достоянием всего мира. Искренне Ваш Дж. Леви, профессор”. Вновь и вновь листаю я дневники Засецкого, страницу за страницей, на которых встречаются порой простенькие, детские, неумелые рисунки, за любым из которых — необычайной сложности трагедия взрослого, талантливого человека, лишившегося памяти, знаний, способности ориентироваться в пространстве и времени, разучившегося читать и писать, забывшего все слова, даже собственное имя. Но не утратившего человеческого достоинства, мужества, веры, надежды, любви к жизни. Лишь короткие, всего в несколько букв слова удерживает его разрушенная память, и он выбрал из них одно, самое главное, слово “МИР”, и поместил его точно в центре рисунка. Спокойный, мирный пейзаж — домики, забор, церквушка с красным флажком вместо креста, дорога, пеньки, а рядом тот же пейзаж, но как бы разрушенный военным ураганом. “Примерная картина поля зрения до ранения”. “Картина поля зрения после ранения”. “Островок чтения. Он окружен скотомами. Так вижу теперь”. “Словно колебания струны вокруг островка чтения. Я смотрю на чернильную точку и вижу только три буквы, вижу заодно нити и точки тысячами, и дрожащие струны”. Этот лист из дневника Льва Александровича Засецкого, всего один из более, чем трех с половиной тысяч, воспроизведен на третьей странице обложки. Слова эти написаны рукой Засецкого, Не смажь их, ротационная машина. Но пусть не пропадет ни одна черточка и во всех других местах этих рисунков, потому что каждая из них может оказаться концом той нити, что позволит пробраться в глубь лабиринта, именуемого Мозгом. Это не преувеличение, не метафора, на стилистический изыск. Уникальный, единственный случай узнать нечто о работе разрушенного мозга из первых уст—вот что такое эти рисунки. Обычно, если с высшими функциями мозга что-то случается, то и человеческая личность гибнет вместе с потерей памяти и прошлого опыта. И уж никто из психологов не осмеливался мечтать, что такой пациент возьмет на себя титанический, непосильный для большинства здоровых людей труд — тщательно, с малейшими подробностями рассказать о своих ощущениях, год за годом вести утомительные эксперименты над самим собой, .эксперименты, вызывающие страшную головную боль, мучительные приступы, после которых, человек приходит в себя с прокушенным языком, захлебываясь собственной кровью. Ни один врач не отдал бы больного на эту пытку самоистязания, как ни бесценны добытые ею результаты для науки, если бы... если бы эти нечеловеческие усилия не были единственной нитью, связывающей безнадежно искалеченного человека с жизнью, если бы эта отчаянная борьба с наступающим со всех сторон мраком и беспамятством не составляла смысл, суть и содержание всего, что удерживает его на земле. И снова, и снова, умея свести вместе лишь два-три слова, забывая ежесекундно, кто он и чем занят, откладывая на долгие часы бумагу из-за головокружений и невыносимой головной боли, идет в атаку солдат Засецкий, не прекращает своих экспериментов Засецкий-инженер и с поразительной простотой, которая и есть талант, заносит их результаты на бесчисленные страницы толстых тетрадей Засецкий-писатель, Засецкий-психолог. ОО Из дневников Л. Засецкого: “Я вышел в коридор, но, пройдя несколько шагов, вдруг ударился правым плечом и правым лбом о стенку коридора, набив шишку на лбу. Меня взяло зло и удивление: отчего же это я смог удариться вдруг? Отчего же я наткнулся на стену коридора, я же должен был увидеть стену и не столкнуться с ней? Нечаянно я бросил взгляд еще раз по сторонам, на пол, на ноги... и вдруг я вздрогнул и побледнел: я не видел перед собой правой стороны тела, руки, ноги... Куда же они могли исчезнуть? Иногда я сижу и вдруг чувствую, что голова моя со стол величиною, не меньше, как будто... вот во что она превратилась. А руки, ноги и туловище стали малюсенькими... Такое явление я называется коротко— “смущением тела”. “Смущением мысли” коротко назвал бы я то чувство, что вызвало у меня чтение этих дневников. Как же так? Человек не может прочесть написанное только что своей же собственной рукой— и все-таки пишет страницу за страницей? Как это может 6ыть? Я читаю дальше — и вдруг: “...Вдруг ко мне во время занятий подходит профессор, уже знакомый мне своей простотой обращения ко мне и к другим больным, Александр Романович Лурия, и просит меня, чтобы я написал не по буквам, а сразу, не отрывая руки с карандашом от бумаги. И я несколько раз (переспросил, конечно, раза два) повторяю слово “кровь” и, наконец, беру карандаш и быстро пишу слово, и написал слово “кровь”, хотя сам не помнил, что написал, потому что прочесть свое написанное я не мог”. Как родилась эта головоломно простая идея — писать, не думая, не расчленяя слово на буквы? Как может человек не помнить прошлого, но помнить, что он его не помнит? Что за механизмы мозга разрушила фашистская пуля у больного Засецкого и что за резервы сумел ввести в действие мозг Засецкого здорового, чтобы устоять в столь безвыходной ситуации? Спустя год после того как я познакомился с Александром Романовичем Лурия, я знал ответы на эти вопросы, Нет, я недалеко ушел по той стезе, что ведёт к постижению мудрости Мозга, я мало, увы, приобщился к его тайнам. Но мне дано было понять главное: Он — во всем, и в Нем — все. Ибо сколь ни чудовищна фантазия Данте, измыслившего ледянящие Кровь пытки для каждого из грешников своего ада, но любая из них вмиг прекратится, стоит лишь разрушить совсем небольшие участки в мозге несчастных, за секунду до того корчившихся от невыносимых мук. Движение скальпеля — и бесследно ушла боль от адского пламени, и не страшна более геенна огненная. Жидкий азот пробежал по микроскопической трубке — выморожена точка, что заставляет слышать дикие голоса, и счастье нисходит на оглохшего грешника. Лишь чуть дольше поработал хирург, отсекая лобные доли мозга,-—и нет нестерпимой тоски и отчаяний, ничто уже не исторгнет вопль ужаса из груди вечноспокойного отныне человека. Трижды и семижды девять кругов мог построить в своем воображении гений поэта, но и в последнем из них единственным инквизитором и палачом будут несколько сот граммов мягкого, студенистого вещества, которые мы носим, как драгоценность на самой вершине своего тела, там, “где, по мнению некоторых, расположен дом души”, как говорил другой гений, Вильям Шекспир;,. 2. ДОМ ДУШИ Студенты — они всегда студенты: из десяти биологов на вводную лекцию по курсу нейропсихологии пришло семь, психологи опоздали на полчаса, две девушки, сидя в метре от Лурии, умудрялись попеременно то дремать, то читать детектив, укрывшись за спиной широкоплечего, с бородой и усами, как у Пугачева, парня, который, напротив, не только слушал, но даже, кажется, делал кое-какие пометки в тетради. Что ж, у них впереди вечность,.. А я спешу записать и запомнить каждое слово. ОО Из стенограммы лекции профессора Д. Р. Лурии. “Лет двадцать тому назад одному знакомому мне ученику десятого класса задали в школе сочинение на тему “Мозг и психика”, и он начал писать его так; “В нашей стране органом психики считается мозг”. Вряд ли кто с ним станет спорить. Высказывание это верно, Но оно пусто. Беда, однако, в том, что каких-то три-четыре десятка лет назад и специалисты-психологи, которые сталкивались с необходимостью изучить мозговые основы психической деятельности, знали немногим больше этого ученика. Им было известно, что именно мозг является материальным носителем психики, они знали, что есть условные рефлексы, которые лежат в основе психической деятельности, существовали некоторые, самые общие соображения о том, как может быть устроена память, — вот, собственно, и всё. Но за последние сорок лет дело существенно изменилось. Развилась новая отрасль психологии, которая объединяет исследования невролога в изучении мозга и достижения психолога в том же направлении, Почему эта область развилась? Позорно и невозможно было дальше оставаться психологам в положении того школьника. Но в науке новые идеи, даже если они уже и созрели, требуют для своего появления на свет некоего толчка — надо, чтобы появились некие настоятельные потребности. И вот развитие хирургии, которое позволило ей стать нейрохирургией и делать операции на мозге, потребовало быстро и точно оказать: в какой именно точке мозга больного требуется вмешательство. Бели вы точно, и своевременно направите руку хирурга, больного можно спасти. Если же замешкаетесь со своим диагнозом или ошибетесь на сантиметр-другой, то больной умрет. Так ВОЗНИКЛИ практическая задача: ранняя и точная топическая, то есть локальная, диагностика нарушений в мозге,— а ими могут быть воспалительный процесс, опухоль, аневризмы, травмы, которые не видны глазу врача”. ...Лурия, в сущности вовсе и не “читал”: лекцию —он просто думал вслух, рассказывал о вещах, для него очевидных, рассказывая не в первый и даже не в сотый раз. Он совершал один за другим новые “заходы” на тему, и я мог позволить себе удовольствие “в следить за его мыслью, но просто наблюдать, вслушиваться в мелодику речи, отмечать про себя характерные жесты. Одно преимущество перед студентами у меня все-таки было: я знал уже те азы, что им предстояло усвоить. Магнитофон, моя палочка-выручалочка, трудолюбиво тянул пленку —я стал слушать вполуха. ...Действительно, как угадать, что нарушилось в скрытом от нас механизме мозга—где? много ли? в одном ли месте? Казалось бы, есть простой путь—пойти к невропатологу, он все скажет. Если же у него возникнут затруднения — обратиться к рентгенологу или электрофизиологу, и они по рентгенограммам и электроэнцефалограммам во всем разберутся наверняка. Беда, однако, в том, что все эти методы, хотя они и очень нужные и точные, тем не менее, недостаточные. Вы приходите к невропатологу. Он берет иголочку и начинает вас ею укалывать, иногда рисует у вас на руке какую-нибудь фигуру и просит угадать, что именно. Потом он дает вам два пальца — на большее обычно невропатолог не идет, — чтобы вы их сжимали изо всех сил, сперва одной рукой, потом другой. Если правая рука хуже чувствует да еще и хуже жмет, невропатолог заключит, что пострадало левое полушарие. И наоборот. В конечном счете, он проверяет только моторные и сенсорные области коры и их пути. И все рефлексы — коленный, брюшной, многие, другие — они тоже говорят ему лишь о том, какое полушарие пострадало. А где — в коре ли, в подкорковых узлах или в проводящих путях — неизвестно. Потом, наконец, невропатолог устанавливает, какое у вас поле зрения — где вы видите, а где — нет, то есть анализирует зрительную кору. Вот и все, чем он, по существу, располагает. Но ведь это — всего одна четверть коры. А другие зоны — немые, они не умеют ответить на вопрос, который им предлагают, хотя и связаны с гораздо более сложными функциями, выполняемыми мозгом. Тогда, быть может, рентгенолог сумеет увидеть, все ли в этих зонах в порядке? К сожалению, и он часто бессилен, потому что консистенция опухоли такая же сметанообразная, как и вещество мозга. Можно, правда, вводить контрастное вещество в сосуды мозга и тогда кое-что, действительно, удается разглядеть, но процедура эта не безболезненная и далеко не всегда достаточно эффективная. Электроэнцефалография—еще одно очень мощное средство. Но тут чрезвычайно часты ошибки из-за того, что улавливаются некие вторичные изменения, вызванные тем, что поврежденные участки мозга давят на здоровые, деформируют их и изменяют тем самым их электрическую активность. В последнее время появились и еще более совершенные методы диагностики неполадок в мозгеангеография и гамматопоскопия. Они многое дают врачу —но не все, что ему было бы нужно. Получается, что, несмотря на всю современную медицинскую технику, надо искать какие-то иные, новые методы, которые позволили бы уловить нарушения в “немых” участках мозга. Но что это за зоны, которые никакой симптоматики не дают — ни сенсорной, ни двигательной, ни рефлекторной? Это как раз специфически человеческие образования мозга — те, которыми человек отличается даже от обезьяны, не говоря уж о кошках и крысах. В процессе эволюции над первичными зонами надстроились вторичные и третичные. Они связывают между собой зрение, слух, осязание, они перерабатывают информацию, поступающую от разных органов чувств, осваивают весь этот материал, соотносят сигналы, поступающие от разных анализаторов и создают те схемы, в которые все эти данные укладываются. Такую же роль играют и лобные доли мозга, к которым стекаются импульсы отовсюду — ото всех решительно зон коры, и от ретикулярной формации, и от подкорковых узлов. Лобные доли занимают у человека около тридцати процентов объема всех полушарий. Но никаких сенсорных, никаких моторных функций они не выполняют и, следовательно, невропатолог их “не чувствует”. Долгое время вообще считалось, что можно без них обойтись, что это роскошь природы. А оказывается — это очень важные отделы мозга: они дают возможность интегрировать, объединять импульсы, идущие от различных анализаторов и планировать действия человека, создавать сложные фор-программы. Чтобы уловить непорядки в этих зонах, надо исследовать не рефлексы, а сознательное поведение, сложную организацию человеческой деятельности. Но это уже не по силам физиологу. Лишь психология с ее тонкими методами и изощренной наблюдательностью могла надеяться выработать приемы, чтобы уловить по изменившемуся поведению больного нарушения в ранее “темых” отделах коры. Если бы это удалось, родилась бы новая наука — нейропсихология, помощница неврологии и нейрохирургии, способная точно указывать место в высших отделах мозга, где стряслась беда. И наоборот — сами эти локальные поражения стали бы материалом, на котором новорожденная наука могла надеяться когда-нибудь раскрыть формулу десятиклассника, которую вспомнил Лурия вначале своей лекции. Надеждам этим во многом суждено было исполниться — и лекция, которую читал Александр Романович, была тому свидетельством. Но лишь одним из многих — нейропеихологические исследования идут теперь во всем мире, и все меньше и Аленьше становится “белых пятен” в коре головного мозга. Можно, пожалуй, сказать, что “немых зон” сегодня вообще не существует, а есть лишь врачи, которые не слышат их голосов. В историях болезни ведущих медицинских учреждений—например, Института нейрохирургии имени Бурденко — выделена специальная страница: “Нейропсихологическое исследование”. Отнюдь не дань моде: нейрохирурги и невропатологи имели не одну сотню случаев убедиться, что данные, полученные нейропсихологом, вдвое, втрое расширяют знания врача о неполадках в мозге больного. Я не заметил, как прошел первый час. Александр Романович отпустил всех минут на пятнадцать-двадцать, мы с ним остались вдвоем. — На кого больше всего похож нёйропсихолог — на врача, исследователя, экспериментатора, кабинетного теоретика или на всех сразу? — спросил я. — На сотрудника уголовного розыска,—не задумываясь, ответил Лурия. ...Зазвенел звонок. Студенты вернулись на свои места. И вновь побежали перед нами рельефные, четкие образы—прошлого, будущего, настоящего, образы, выстроенные Александром Романовичем в строгий ряд — не по росту, а по смыслу и значению. Нет, не введение в нейропсихологию слушали студенты МГУ —им, передавался образ мышления, годами накопленный бесценный опыт, умение по-особому видеть мир... Четкие, рельефные образы бежали перед нами. Вот детство человечества, античность. Древние еще спорили о том, где помещаются человеческие способности воспринимать, думать, вспоминать, рассуждать. Одни считали, что всем этим управляет сердце, потому-то оно и бьется, другие полагали, что хранительница разума—диафрагма, недаром же она ритмично вздымается, очевидно в такт мыслям. В средние века сомнений уже не оставалось — да они в то время и не допускались. Ученым было ясно, что все дело в трех желудочках мозга: первый — воспринимает, второй —мыслит, а третий — запоминает. Естественно: природа не терпит пустоты, и раз они пустые, значит, тут и помещаться “мыслительной субстанции” — не может же она, в самом деле, проникнуть в плотное вещество мозга! Эта дикая для средневековых анатомов и философов мысль стала, приемлемой для ученых всего двести, лет назад ...Характер образов изменился — теперь это уже были не лица древних философов, прекрасные в своем стремлении постичь истину, и не искаженные страхом и ненавистью к таким поискам физиономии средневековых схоластов, но тщательно вычерченные до тонкостей подробные карты. Карты самого неизведанного материка. Составленные полтора века назад венским, а затем парижским врачом Францем Иосифом Галлем, они подкупали своей простотой и наивным изяществом. Галлю, ученому, впервые описавшему серое и белое вещество больших полушарий, непременно надо было найти мозговые центры, управляющие человеческими способностями и задатками, — и он нашел их, заставив работать свое собственное воображение. Так родилась пресловутая френология: поскольку всем — умом, экспансивностью, нежностью; даже любовью к родине заведует строго определенный участок мозга, то если он увеличивается — данный талант растет, а на голове в соответствующем месте появляется выпуклость. А если на положенном месте шишки нет, то, значит, способностью этой бог не наградил. Получается удивительно удобно: потрогал рукой череп— и пожалуйста, любой человек как на ладони. Над галлевским шишковедением можно, конечно, смеяться, но что предлагает наука взамен его? Одна за другой следуют все новые и новые карты мозга, мелькают фамилии их создателей. Вот крупный немецкий психиатр Карл Клейст. Его “функциональная карта мозга” составлена более чем через сто лет после Галля, и он исходил не из догадок и предположений, а использовал огромный материал наблюдений над огнестрельными ранениями мозга в течение первой мировой войны. И что же? Его метод получать данные о работе мозга был новым, но способ их интерпретации оставался старым: раз ранение левой височной доли вызывает нарушение понимания фраз, а поражение лобных отделов—изменение активного поведения, то, следовательно, висок мозговой центр понимания речи, а лобные доли — центр “социального Я”. И никаких сомнений при этом не возникает — в самом деле, хорошо ведь известно, что здесь вот локализуется тактильная чувствительность, вот тут — место, которое управляет движением, недалеко— отдел, ведающий зрением. Каждый анализатор, будь он двигательным или тактильным, зрительным, слуховым, имеет свой центр в коре головного мозга. Почему же, действительно, не подумать, что точно таким же аппаратом обладают и сложные психические процессы? Может быть, есть такие центры которые ведают не чувствительностью или движением, а речью, Письмом, чтением, счетом? То есть сложные психические процессы так же точно локализованы в мозге, как и простейшие. Сегодня психологам кажется странным, что подобные мысли приходили в голову серьезным ученым. Но многие физиологи и врачи до сих пор держатся весьма схожих взглядов. Их не смущает, насколько сложные понятия скрываются под словом “счет” или “речь”, им не кажется нелепым, чтобы один какой-то участок мозга взял на себя эту непосильную работу. Однако такой подход— локализационистский — имеет свои основания. В одну парижскую клинику привезли больного с гнойником на ноге. Он умер, и на вскрытии молодой анатом Поль Брока обнаружил у него размягчение в задней трети нижней лобной извилины левого полушария. Брока посетила гениальная догадка: не связано ли с этим поражением мозга расстройство психики? Депо в том, что больного доставили из психиатрической лечебницы, где он провел двадцать лет, на все вопросы отвечая лишь “та-та-та”. Брока предположил, что мосье Тата (как звали больного между собой врачи) не говорил потому, что у него в мозгу был разрушен некий центр речи. Брока проверил свою гипотезу на нескольких подобных больных, и пришел к выводу, что нашел место этого центра. Когда он оказывается разрушенным, человек сохраняет способность управлять мышцами губ, языка, но он “забывает моторные, двигательные образы слов”. Так говорил в своем докладе Брока в 1861 году. Через двенадцать лет немецкий психиатр Каря Вернике сделал другое наблюдение. У его больных поражение располагалось тоже в задней трети, но только верхней височной извилины того же левого полушария. У них картина наблюдалась обратная — они как раз говорили, даже слишком много, беспомощно как-то лопотали, но не понимали обращенной к ним речи. И потому Вернике сделал предположение, что ему удалось нащупать, как он выразился, “центр понятия” слое. За последующие “блистательные семидесятые” годы как ураганом нанесло новые поразительные открытия. Различные васко-да-гамы нашли на карте мозга центры письма, счета, чтения, ориентировки в пространстве. Все сложные формы психической деятельности получили каждая по своему центру. Эта идея узкого локализационизма полностью овладела умами. Вот тогда и были созданы прекрасные подробные карты, которые основаны на обработке огромного материала наблюдений над различными ранениями мозга, недостатка в которых во время первой мировой войны не было. Эти карты хороши всем, за исключением лишь того, что они абсолютно неверны. Пользуясь ими, можно лишь заблудиться, и одними заблуждениями до самого последнего времени была вымощена дорога к пониманию работы мозга*. * Гравюра Маурица Корнелиса Эсхера “Спираль” на первой странице обложки этой книги может служить иллюстрацией к тому пути, которым шла мысль ученых. Мудрый Конфуций сказал когда-то: “Самое трудное — это поймать кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет”. Слишком уж соблазнительно было делать одно выдающееся открытие за другим, просто не хватало времени для скрупулезного анализа строгости научных выводов... К тому же концепция локализационизма получила, казалось бы, мощное подкрепление на клеточном, нейронном уровне. Немецким нейрофизиологам Хьюбелю и Визепю в начале шестидесятых годов уже нашего века удалось отвести сигналы от отдельных нейронов, вживив в них тончайшие электроды. Вскрылась совершенно удивительная картина. Оказалось, что существуют высочайшим образом специализированные нейроны. Есть такие, что реагируют только на движение точки от периферии к центру, а есть такие, что “срабатывают”, лишь когда точка перемещается от центра к периферии, одни из них настроены только на прямые, другие — только на округлые линии, лишь на низкие или высокие тона и так далее. Причем каждый подобный нейрон находится в строго определенном месте мозга. После этих опытов совсем по-новому стала представляться вся механика восприятия человеком мира. Оказалось, он дробит мир на грандиозное количество составляющих элементов, на десятки тысяч признаков — линий, углов, направлений, а затем как-то их объединяет. Но если уж так высоко специализированы отдельные нейроны, то отчего же не думать, что такая же локализация есть и в коре головного мозга? Лурия рассказывал, как несколько лет назад у него произошел крупный спор с профессором Ежи Конороким, известным польским психологом, к сожалению, недавно скончавшимся. Они встретились на очередной Гагрской конференции, и Лурия, к своему удивлению, убедился, что даже такой большой специалист, как его польский коллега, довольно странно представляет себе функциональную организацию нейронов. В своей книге — она, кстати, была переведена на русский язык —он рассуждал так: у каждого человека есть нейроны, которые отвечают за большие совокупности разных признаков — понятие “кошка”, понятие “собака”, “блондинка”, “брюнетка”. Когда к старости все эти нейроны заполнены, то уже нет места для новых понятий, и потому старики плохо усваивают новое. Александр Романович попытался убедить автора книги, что в действительности все совсем не так. “Если я воспринимаю вас, — говорил он ему, — то это не значит, что у меня в определенном нейроне сидит готовый образ. Вот вы — маленький, толстенький, лысенький и без очков. А вот рядом с вами стоит тоже профессор и тоже психолог, но вытянутый, тоже лысый, но в очках. Так что же, у меня есть нейрон одного и нейрон другого? Да нет, конечно! Все эти нейроны, высочайшим образом специализированные, они выбирают признаки— признак лысости, признак чего-то кругленького, чего-то вытянутого, очкастого и безочкового, и дальше из этих признаков они синтезируют либо одного, либо другого из моих коллег”. Но даже этим сравнением Лурия не сумел убедить своего оппонента... Факты, однако, еще упрямее признающих и даже не признающих их ученых. А факты свидетельствуют: нет нейронов, которые несут в себе понятие кошки или крысы, есть нейроны, которые, действительно, специализированы на отдельных признаках, а дальше уж дело синтеза—создать из этих признаков тот или иной образ. Поэтому всякая попытка перейти к идеям узкого локализационизма, ища опору в опытах Хьюбеля и Визеля, бессмысленна. Обнаруженная ими высокая специализированность нейронов предполагает только одно: эти нейроны могут избирательно реагировать на отдельные признаки, но совершенно не говорит о том, что в этих или иных нейронах или участках мозга могут быть локализованы целые образы. Когда самое, казалось бы, надежное подтверждение правоты локализацирнистов при более тщательном рассмотрении стало работать против них, то многие усомнились в безукоризненности той интерпретации, что давалась раньше тысячам историй больных. Да, речь всегда нарушается, если поврежден вот этот участок мозга. Но она ведь поражена и у тех больных, чей мозг поврежден совсем в другом месте! То же самое — с письмом, счетом, памятью. Для каждой из высших психических функций требуется сохранность не одного какого-то, а множества отделов мозга. Когда тот же материал, которым пользовались сторонники локализационной теории, был переосмыслен, исследователи перекинулись к прямо противоположной точке зрения, впали в иную крайность. “Мозг работает как единое целое”, — заявили они. Но и эта концепция оказалась столь же неудовлетворительной, как и первая. Конечно, мозг работает как целое! Но означает ли это, что он работает как безразличное целое—как всюду одинаковое, однородное образование? То новое, что принесла с собой нейропсихология, — это подход к мозгу как к сложной функциональной системе, подход, отрицающий и узкий локализационизм, и “глобализм” — взгляд на мозг как на однородное целое. Павлов в свое время говорил, что если раньше дыхательный центр представлялся с булавочную головку, то потом он расползся по всему мозгу и теперь уже никто не может точно очертить его границы. Сейчас правильность его слов очевидна: не только дыхание, или, скажем, пищеварение — во всем, что делает организм, как выяснилось, принимают участие большие разветвленные системы. В еще большей степени это относится к сложнейшим психическим процессам. Ни одна “умственная” функция не сидит в определенной группе клеток. И потому к изучению психики надо подходить с точки зрения распределения по мозгу различных функциональных систем. Вот, скажем, то же дыхание, о котором говорил Павлов. Задача этой системы—довести воздух до альвеол легкого. Но можно ли думать, что она выполняется прочно закрепленной рефлекторной дугой: сигнал о недостатке кислорода заставляет дыхательный центр скомандовать межреберным мышцам, чтобы они расширили грудную клетку, воздух входит внутрь ее, кислород проникает к альвеолам? Нет, ибо если анастезировать межреберные мышцы, вспрыснув в них новокаин, человек не умрет от удушья —в работу включится диафрагма, она станет расширять грудную клетку. Если же вывести из строя и диафрагму, то он будет заглатывать воздух. Получается, что задача одна —довести воздух до альвеол, но она может осуществляться целым рядом сменных звеньев. Принципиально именно так устроен любой акт поведения, и уж особенно — высшие психические функции: в их осуществлении всегда принимает участие не одна зона коры, а целая разветвленная система таких зон, и каждая из них решающе важна. И вот тут-то кажется, что природа приготовила для нас западню; Если, скажем, понимание речи или счет неминуемо пропадет, когда разорвется любое из слагающих их звеньев мозговой деятельности, то как же по симптомам заболевания установить, какие именно отделы мозга повреждены? Любое нарушение психики — и сразу десятки мозговых зон оказываются под подозрением. И получается, что новый подход к работе мозга еще дальше увел от решения задачи скорой и точной топической диагностики, чем даже пресловутые френологические карты Франца Иосифа Галля... Нет, по счастью, не увел. Дело в том, что каждый участок мозговой коры вносит свой собственный, особый, отличный от других вклад. А потому если выпадает любой из них, то разваливаются сразу несколько функциональных систем, в которые этот участок входит как одно из необходимых звеньев, И распадается каждый раз по-своему, специфическим образом. Зная это, нейропсихолог никогда не говорит: у человека нарушена та или иная функция, он обязательно выясняет, как она нарушена, и что еще, одновременно с этим, перестало нормально работать в организме, какие сбои наступили во всех остальных психических процессах. Он изучает, таким образом, не симптом, а синдром, то есть совокупность всех наблюдаемых расстройств. Когда удалось расчленить все поведенческие акты на отдельные простейшие единицы, стало понятным, как из этих кирпичиков синтезируется любое действие. Поэтому, определив, что именно недоступно данному больному, всегда можно выявить, что за кирпичики разрушились—какие участки мозга вышли из строя. В этом и состоит идея о трех главных функциональных блоках мозга, лежащая в основе нейропсихологии. И в этом же смысл слов Лурии об уголовном розыске. Нет, Александр Романович не шутил и не пытался спастись от моих расспросов на краткое время перерыва, подбросив задачку на сообразительность, и даже не вспоминал вдруг по какой-то ассоциации свою недолгую, но любопытную работу в прокуратуре. Он просто подарил мне ясный, рельефный образ, точное, емкое сравнение: как опытный детектив складывает улику к улике, так и нейропсихологи накапливают симптомы нарушений в работе мозга. Глаза, нос, губы, подбородок могут быть схожими у разных людей, но лишь одна определенная комбинация составит лицо таинственного мистера Икс. Невролог и рентгенолог докладывают о своих находках, на стол ложатся энцефалограммы, данные различных тестов — все отчетливее вырисовывается портрет заболевания. Любой преступник — опухоль, кровоизлияния, воспаление — оставляет следы, надо только уметь их вовремя найти, сопоставить, свести вместе, чтобы посмотреть, на что все это похоже. А для этого следует иметь полный набор всех мыслимых компонентов, из которых только и может состоять неясный нам пока образ. Недаром лежат в столах криминалистов карты для необычного пасьянса —все типы лбов, губ, носов, брови и усы любого вида, все, сколько только их может быть, разновидности ушей и глаз, все тщательно изученные и классифицированные детали, составляющие то неисчерпаемое разнообразие лиц, что окружает нас в жизни. И точно так же, разбив все мыслительные, высшие функции мозга на простейшие составляющие их части, могут нейропсихологи составлять комбинацию за комбинацией, пока одна из них точно не совпадет с тем набором симптомов, что наблюдается у больного. ...Да, но что-то неосознанное меня беспокоило. Слишком уж просто все получалось и очень уж точная наука о мозге вставала из этих рассуждений. Какая-то атомная психология, нечто вроде менделеевской таблицы: два атома внимания, один атом понимания— вот вам молекула мышления, некое интеллектуальное H2O! Но кто поручится, что изучены все единицы поведения, что не остались где-нибудь редкие земли или неуловимые инертные газы? Что вот этот, данный поведенческий акт — химически чистый, без примесей других элементов? И до какой степени надлежит дробить все наши поступки и душевные порывы, чтобы приготовить препараты для новейшего психологического микроскопа? И еще какая-то, очень важная мысль, но из совсем другой области вертелась в голове. И вдруг меня осенило. Господи, да как же я раньше этого не понял? Если одну и ту же психическую функцию можно построить из разных кирпичиков, собирая несколько разных цепочек, то надо попробовать создать в поврежденном мозге обходные пути, минуя разрушенные участки. Зна-чит, если я правильно понял Александра Романовича, то нейропсихология не только дает своевременный и точный диагноз для хирурга, она еще способна вернуть человеку утраченные способности, не прибегая к вмешательству скальпеля! Я не скрыл от Александра Романовича своих мыслей. Он посмотрел на меня почти без улыбки, потом вдруг резко отвернулся и почему-то покопался немного а бумагах за спиной. Ничем — ни словом, ни жестом не дал он мне понять, сколь забавно прозвучало мое гениальное открытие в этих четырех стенах. А когда заговорил, голос его звучал как всегда мягко и серьезно: — Разумеется, вы правы — мы не только диагностируем. Мы, скажем, восстанавливаем речь у людей, которые лишились ее,— из-за травмы, опухоли или иного повреждения мозга. В Клинике нервных болезней медицинского института работает наша лаборатория, ею руководит моя ученица, Любовь Семеновна Цветкова, доктор психологических наук, специалист по лечению афазий — нарушений речи. А идея такого лечения именно и состоит в том, чтобы найти обходной путь, используя неповрежденные аппараты мозга. Позволю себе привести пример из работ своего учителя, Льва Семеновича Выготского, которые он вел еще в двадцатые годы. Тогда в нашей стране были часты случае эпидемического энцефалита, при котором поражаются подкорковые узлы, а это, в свою очередь, ведет к паркинсонизму — болезни, оказывающейся в нарушении тонуса мышц. Выготский сделал поведение паркинсоников предметом специального исследования, которое дало неожиданные результаты. Известно, что в тяжелой, запущенной форме паркинсонизм приводит к грубому нарушению автоматизированных движений: человек может пройти лишь два-три шага, а потом тонус мышц резко возрастает, начинается характерное дрожание, и всякое движение становится невозможным. Однако, как показали наблюдения, тот же самый больной без труда ходит по ступеням лестницы. Если же разбросать по полу бумажные карточки, то он легко перешагивает через эти “модели” ступенек и перемещается по комнате, не встречая сложностей. Что отсюда следует? Что подкорковые автоматизмы позволяют здоровому человеку ходить, не задумываясь над последовательностью действий. Если: же автоматизмы эти разрушены, то их можно заменить цепью единичных движений, “выкованной” на корковом, сознательтном уровне—ступенями лестницы, карточками, разбросанными по полу. И тогда тот же двигательный акт осуществится на новой основе. Вся функциональная система, управляющая походкой, перестраивается, чтобы обойти разрушенный участок в подкорке. Эта ранняя работа дала толчок многим исследованиям, и теперь у нас есть немало выверенных приемов, позволяющих проложить в мозгу новые “рельсы” —то есть, используя оставшиеся в распоряжении больного средства, восстановить распавшиеся функциональные системы. Вот вам, если желаете, простейший пример. Бывает так, что у человека нарушен механизм, позволяющий ему отличать глухие согласные от звонких. Для него “баба” и “папа” звучат одинаково. Вообразите, что с вами случилось такое несчастье. Вообразили? А теперь поставьте перед губами ладонь и скажите энергично “б”, потом — “п”. Чувствуете разницу? Вот так мы используем тактильный анализатор, способность чувствовать вибрацию, другие возможности, оставшиеся в нашем распоряжении, чтобы заменить разрушенный участок пути, по которому идет информация в мозге. Александр Романович сделал паузу. Видимо, ему очень не хотелось второй раз за этот день читать лекцию куда приятнее было бы просто поговорить — и он давал мне возможность включиться в беседу равноправным участником. Но ни одна путная идея не приходила в голову —хуже того, возрастало недоумение, непониманиё чего-то главного. Прекрасная мысль — строить обходную дорогу, я так радовался, когда додумался до нее, но теперь, после слов Лурии, энтузиазм мой сильно поуменьшился. Прежде, чем пробивать просеки, выравнивать обочины и укладывать асфальт, неплохо бы еще знать, откуда и куда нам ехать, и что именно мы собираемся обойти стороной. Ну, а попросту — надо сначала выяснить, из каких кирпичиков состоят психические функции. А уж только потом можно собирать из этих “составляющих” те или иные маршруты в мозге, строить обходные или какие иные до-роги... Лурия, выслушав мои недоумения, взглянул на меня как-то по-новому. Он переменил позу, уселся поудобнее. Не могу отдать предпочтение ни одной из двух гипотез: то ли он понял вдруг, что от лекции все равно никуда не уйти и радовался окончанию внутренней борьбы, то ли также вдруг впервые увидел во мне в какой-то мере собеседника. — Вас интересует, каким образом мы расчленяем высшие психические функции на простейшие поведенческие акты, — сказал он, ив голосе его, быстро приобретавшем профессорские интонации, слышался не вопрос, а утверждение.— Для вас, человека пишущего, пусть примером будет письмо. Встреться мы сто лет назад, я бы сразу показал вам на карте мозга центр Экснера—вот тут, в среднем отделе левой премоторной области. Здесь, сказал бы я вам, место мозговой локализации письма. По какой логике считал бы я именно этот участок мозга ответственным за письмо? По очень убедительной и простой. Писать— это значит совершать рукой тщательно рассчитанные движения. А центр руки—правой у правши—расположен как раз вот тут, в средних отделах првомоторной зоны, правда ведь, и новейший сегодняшний учебник вам то же скажет. Ну, а тонкие движения связаны со вторичными, то есть более развитыми отдеяами этой самой двигательной зоны руки. Вот вам и центр письма. Александр Романович листал прекрасно изданный альбом карт мозга—от древних, мудро простых, до современных, наивно сложных. Речь его лилась свободно, голос звучал уверенно и убедительно. Но я слушал —и не слышал. Ни слова, ни фразы не имели для меня самостоятельного значения — я не следил даже за логикой. В сущности он не говорил ничего для меня нового, ничего такого, что бы я не успел уже прочесть, услышать, что бы уже не стало частью меня самого. Но лишь теперь эти ранее разрозненные сведения сливались для меня в нечто целое, законченное, обладающее своей внутренней логикой. Я знал наперед, каким путем пойдет мысль Лурии. И редкая радость провидения и почти недоступное людям наслаждение интеллектуального слияния снизошли на меня — щедрой наградой за месяцы бдений над книгами и статьями и часы медицинских разборов в клинике... ...Раз как-то судьба ненадолго свела меня с одним известным Дирижером. Мы сидели в консерваторской ложе, и я наблюдал, как он слушал малеровскую музыку, каждый звук которой был ему не просто знаком, но близок. Он до тонкостей знал и манеру исполнителя, и акустику зала, и вообще никаких открытий или сюрпризов не ждал — и блаженствовал! Встреться мы не в консерватории, а здесь в тихом кабинете на улице Фрунзе, мы поменялись бы местами — он завидовал бы мне. На этот раз я вслушивался в знакомую мелодию речи, голос и интонации, и сама тема и даже слова тоже были близки и я мог за неуловимый миг до того, как они будут произнесены, услышать их в себе и наметить, что следует делать и говорить дальше. Словно не Лурия мне, а я Лурии рассказывал удивительные, прекрасные в своей законченности и простоте вещи. “Центр Экснера, центр письма...” — звучало в сознании, а само оно готовило развитие и продолжение этой темы. ...Да, так вот — центр Экснера. Упомянув о нем — сразу же отступить назад, чтобы окинуть взором логику своих построений — и усомниться в их исходном положении: что письмо является просто тонкими движениями руки. Быть может, письмо включает в себя и еще какие-нибудь операции — а в этом случае один центр мозга не сможет им заведовать. Но тогда какие другие участки мозга “задействованы” при письме? На каких основаниях? Что каждый из них вносит в общее дело? Здесь следует немного удивиться возникшей задаче: действительно, легкое ли дело проанализировать состав такой сложной психической функции, как письмо, узнать, какие компоненты в него входят? И сразу же — четкая профессорская фраза-определение? “Это называется “психологической квалификацией”, то есть качественным анализом”. Повторить конец ее — пусть запишут. Далее— безо всяких приемов, говорить просто, как думается. Свободно, раскованно и вовсе не обязательно строго “по-луриевски” — в конце концов и собственная жизнь тоже дает кое-какой опыт, и свои воспоминания тоже кое-чего стоят. ...Что нужно, чтобы написать слово? Даже если пишешь не с чьего-то, а с собственного внутреннего голоса, все равно надо услышать, что первый звук “с”, а не “з”, второй “л”, а не “р”, третий—“о”, а не “а”, Дело не в хорошем или плохом слухе — нет. Джули, мой сеттер, слышит несравненно лучше меня, но ей не дано Отличить “б” от “п” или “д” от “т”. Сын научил ее на команду “бобчи!” ложиться на пол и класть голову между лап. Но я как-то отдал ей не менее нелепое указание “поп чхи!”, и наша верная ирландка, не задумываясь, растянулась у моих ног в той же позе полной преданности. У нее тонкий слух, но различать фонемы человеческого языка ей не под силу. И этим, увы, самая лучшая собака отличается от самого никудышного человека — у него слух организован всей системой языка, с его сложным смыслоразличительным аппаратом, а у нее слух наивен, непосредствен, неорганизован. Я слышал, правда, как в Ленинграде известный наш психолог Григорий Викторович Гершуни утверждал, что у животных слух тоже организован. Но не языковой системой! Скажем, для кошки имеет огромное значение характерный скребущийся звук — это мышь суетится, торопится навстречу гибели. Для овцы, естественно, звук этот никакого смысла в себе не несет. Подпуская некоторое приятное наукообразие: животные выделяют из прочих звуков важные с биологической точки зрения, а человек — компоненты, связанные с фонематическим строем того или иного языка. В русском большая смыслораэличительная нагрузка ложится на гласные: “мул”, “мол”, “мал”, “мил”, “мел”, “мыл”, “мёл”, “мял” — все это разные слова.: Но в тюркских, например, языках гласный звук может быть любой, а слово останется прежним: и “ман”, и “мин” и “мен” все равно значит “я”. “Пыл”, шил”, “пыль”, “пиль!”—это все для русского уха слова совсем не схожие, но немец их не различает, потому что для него мягкость и твердость согласного значения не имеют. Для русского долгота гласного звука —никакой не фонематический признак, для англичанина — один из важнейших. Высота тона во вьетнамском языке дает слову “ба” шесть разных значений, но европеец едва ли сумеет отличить одно от другого. Степень открытости гласного звука во французском, придыхание, с которым произносятся согласные в грузинском, масса иных признаков организуют слух человеческий той системой языка, в культуре которого человек этот вырос. Все это факты более или менее известные — я узнал о них не от Лурии, много раньше. Но сведения мои были поверхностными, несистематичными, а психолог, исследующий письмо, обязан подобные фонетические тонкости знать досконально, потому что первый шаг при письме — это и есть услышать не просто звуки, но звуки некоего языка, то есть преломить их через призму определенной звуковой системы, отнести к тому или иному типу языковых фонем. ...Получается, что рано начинать двигать рукой, центр Экснера может еще отдохнуть в своей левой премоторной области. Пока еще идет анализ звуков, а он осуществляется височной областью, которая управляет слухом, вторичными, более “тонкими” ее отделами. Если они нарушены, то человек продолжает слышать, только он не может квалифицировать звуки: ему не удается отнести их к определенной звуковой категории. Когда гремят ложками в столовой, он прекрасно понимает, что сие означает; когда мышь скребется, он тоже знает, к чему это, но “б” от “п” ему, как и моей Джули, не, отличить — у него произошел распад фонематического слуха. Особенно трудно приходится такому человеку, когда фонемы разнятся всего лишь одним каким-нибудь признаком— скажем, звонкостью или глухостью: он не оглох, “б” от “р” отличает, а вот более тонко —уже не может. Помнится, когда в первый раз я увидел такого больного в клинике и Александр Романович впервые рассказал мне, в чем причина этого заболевания, я сумел стряхнуть с себя гипноз луриевских слов; обычно таких убедительных и неоспоримых. Как же так—утверждать, не имея к тому, в сущности, никаких оснований?! Больной говорит “кот”, когда его просят сказать “год”. Ну и что?! Причем тут фонематический анализ? Может быть, человек, просто не может произнести как надо. На слух различает, а сказать не умеет — на то он и больной. Александр Романович улыбнулся поощряюще. — Ну, разумеется, вы правы,— сказал он тогда. — Абсолютно правы. Нет никаких оснований. Но мы, конечно, каждый свой вывод проверяем многими способами. Я прошу больного на звук “к” поднять правую руку, а на “г” сидеть спокойно, и по одному только этому простому опыту мне становится ясно, что у него нарушен именно фонематический слух, а не моторика речи. И я замечаю для себя—надо проверить еще десятками других тестов, верно ли мое предположение: что-то не в порядке в левой височной области, в ее вторичном отделе, ...С той поры эти слова Лурии наполняют особым для меня смыслом широко распространенный жест, когда красноречиво крутят указательным пальцем около виска. “Что-то не в порядка в левой височной области...”. Я стал ловить себя на том, что нейропсихологические увлечения не проходят для меня даром: мысль стала работать сложно, зигзагами, самые простые вещи вдруг отчаянно усложнились. Месяцами заставлять мозг неусыпно думать о том, как сам он устроен, требовать от него, чтобы он смотрел на себя со стороны, сам подсматривал свои же тайны — посильная ли это нагрузка для моего бедного серого вещества, не защищенного профессиональным медицинским подходом к жизни? Все чаще я чувствовал некую расщепленность — то мне чудилось, что я немного Засецкий, то даже — чуть-чуть Лурия. И все чаще приходилось принимать на свой счет все тот же жест с вращением пальца у виска —когда вдруг останавливался, задумавшись, посреди тротуара или, задним числом сообразив, что означала брошенная кем-то фраза во время вчерашнего разбора больного, начинал счастливо улыбаться. Я, наверное, здорово поглупел в глазах окружающих. Но память моя осталась прежней, она даже усилилась — и потому, быть может, об устройстве памяти мы с Александром Романовичем ни разу не говорили, хотя его книга “Нейропсихология памяти”, вышедшая, как и другие его работы, сразу в нескольких странах, — давала тему для бесед не на один день. И в тот вечер, у него дома, речь шла только о письме. ОО Из памяти, сохранившей слова Лурии, сказанные в тот вечер: “...Итак, вот первый вклад мозга в письмо — роль височной его области при фонематическом анализе звуков. Но пусть, по счастью, с этими отделами мозга у человека все хорошо. Значит ли это, что и писать он будет тоже хорошо? Неизвестно— ведь пока у него есть к тому лишь одна из предпосылок. А вот вам другая, столь же необходимая. Когда ребенок учится говорить, или вы, уже взрослый, начинаеге изучать иностранный язык, надо обязательно “прощупать” языком, губами, зубами, нёбом звуки речи. Войдите к первоклассникам в первые два, три месяца их школьной жизни на урок письма Вы услышите бормотание — это они проговаривают то, что пишут, звук за звуком. Часть учителей думает, что это плохо: шумно в классе. Но другая, поумнее, говорит, что раз дети так делают, значит им это зачем-то нужно —ну и пусть себе бормочут. Мы экспериментально решили этот вопрос: поделили класс на две части, одна писала с проговариванием, а других детей заставили писать, сжав кончик языка зубами. В шесть раз больше ошибок было у “немых”! Мы исключили проговаривание — и погибло письмо. Правда, легко представить себе оппонента, который станет утверждать, будто наши опыты не чистые: а вдруг мы просто создали второй очаг возбуждения — отвлекли наших бедных детей тем, что им надо теперь держать свой собственный язык зачем-то прикушенным? Давайте проверим. Говорим ребенку гак: “Сожми левую руку в кулак и пиши”. Пишет без ошибок. Сожмет зубы — тоже все хорошо, ведь проговаривать он и так может. А вот арестован язык — тут уж все, письмо совсем безграмотное. Дело в том, что движения языка принимают участие в кинестетическом анализе звуков, и если анализа этого нет, то письмо очень затруднено. Как, однако, узнать, что именно плохо у нашего больного— фонематический или кинестетический анализ? Очень просто! Анализируйте характер ошибок, и вы увидите интересную вещь. У меня был больной, который вместо “халат” написал “хадат”. Почему так? Другой больной написал “слон”, когда я диктовал ему “стол”. Я не мог понять смысла подобных ошибок, пока не начал анализировать законы, по которым он их делал. Прошу вас, скажите вслух “л”, “н”, “д”. Вы чувствуете — звучит совершенно по-разному, а движение языка одно и то же. Все эти звуки нёбно-язычные, то есть кончик языка прикасается к передней части нёба, и лишь направление струи воздуха определяет разницу в звучании. Таких звуков много — скажите “б” и “м”, например. Чтобы различить их, надо уметь чувствовать артикулемы — а это и есть кинестетический, двигательный анализ речи. Нижние отделы постцентральной области — вот как точно называется место, разрушение которого делает подобный анализ невозможным. Видите, какая точная наука психология? Если грамотно поставлен опыт, то объясняются вещи, которые сначала казались совершенно непонятными. Теперь мы уже знаем о двух вкладах, которые делают разные зоны мозга — височная и теменная, в организацию письма. Но мало выделить звук и опереться на его кинестетический анализ. Необходимо еще перевести фонему и артикулему в графему — проще, букву. В этом переводе звука в букву принимают участие уже другие отделы коры — теменно-затылочные. Отчего так? Потому что в затылочной части расположен корковый конец зрительного анализатора, а теменные отделы вносят еще компонент пространственного анализа. Если эта область страдает, человек прекрасно слышит, прекрасно произносит, но он перестает ориентироваться в пространстве — не найдет, где право, где лево, где верх, где низ, как Засецкий, которого вы знаете. У такого человека неизбежно возникнут трудности с письмом. Букву “о” он напишет правильно, а вот как надо писать — “р” или “q”, “з” или “э”,— этого он не знает. У него письмо страдает в еще одном звене — нарушена пространственная организация. Но и этого мало! После первых школьных недель нам редко случается писать отдельные буквы — пишем обычно слова, ведь правда? Надо написать вам “кот”, значит, сперва пишете первую букву, потом необходимо перейти от нее ко второй, далее— к третьей, должна быть организована последовательность действий, “серийная организация поведения”, как говорил Лэшли, Но с функцией переключения с одного действия на другое связаны специальные отделы коры — премоторные. Если они повреждены, то у человека не страдает ни слух, ни кинестетика, ни пространственный анализ, но у него распадаются двигательные навыки. Если машинистка вдруг начинает печатать отрывисто, одну букву отделяя от другой долгой паузой, если пианист любую вещь играет стаккато — велика вероятность, что у них что-то произошло в премоторной области коры. А писать такой больной будет вот так: "МММММММ" и сам знает, что надо бы перейти к другой букве, да не может! Так ему слова “мишка” самостоятельно и не написать... И, наконец, последнее звено. Мы пишем не отдельные слова, а целые фразы, некоторые более или менее осмысленные тексты. Значит, мы подчиняем процесс писания программе. Эта функция принадлежит лобным долям коры. Если они повреждены, у человека не создается никакого замысла дальнейших действий. У Николая Ниловича Бурденко в клинике лежала больная с обширным поражением лобных долей. Все у нее было в порядке — слух, движение, понимание, но только плана своей деятельности она никогда не имела. Она, к примеру, писала Бурденко письмо так: “Уважаемый профессор! Я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать...” — и так четыре страницы! Еще один тип нарушения письма, и связан он с еще одной зоной мозга...”. Вот так расчленяются на составные части все виды высшей нервной деятельности. Работа, конечно, не из легких, она занимает годы и десятилетия. Но кто пожалеет о них сегодня, когда по характеру нарушения одного лишь, к примеру, письма, можно делать предположения — и обоснованные! — о том, какая именно зона мозга поражена у больного?